第4章 大西洋の三角貿易

この頃、つまり18世紀の大西洋地域では、まずイギリスのリヴァプールやフランスのボルドーから積み出された火器や綿布、雑貨などがアフリカ西海岸で黒人奴隷と交換され、次にその黒人が南北アメリカやカリブ海域に運ばれ、そこで売却されて、最後に砂糖やコーヒー、綿花などを購入して母港に積み帰る、いわいる「三角貿易」が栄えていた。このアフリカ・アメリカ・ヨーロッパを巡る貿易航海には2ヶ月以上かかったが、成功すると元手の2倍、ときには7~8倍の利益を得ることができる仕組みとなっており、商人たちにとって魅力的なゲームであった。

クンタたちを乗せた奴隷船はアフリカを離れて西インド諸島に向かって「中間航路」middle passage を進んでいた。プログレッシブ英和中辞典でmiddle passageを引くと、歴史的な用法であり、「中間航路:アフリカ西岸と西インド諸島とを結ぶ大西洋航路」とある。三角貿易の三辺のうち、この中間航路において「奴隷貿易」が行われたのである。

第5章 奴隷船での日常

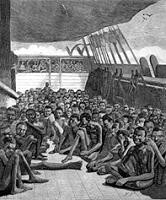

奴隷船ブルックス号は中間航路をさらに西へ進んだ。奴隷は害虫がわくのを防ぐためにほとんど裸にされていて、最低2週間に1度は甲板に集められていっせいにシャワーを浴びせられた。また、縮れ毛に虱がわかないようにするために2週間に1度頭髪を刈られた。 天気がよい日には、食事と強制的な運動のために甲板に連れ出された。このときも奴隷は、海に飛び込んで自殺するのを防ぐために鎖に繋がれたままであった。食事は米・トウモロコシ・そら豆・キャッサバをスープにしたものが1日2回出された。また、ビタミンCの不足によって起こる壊血病を防ぐために、ビタミンはあるがカロリーは少ない果物が出されることもあった。

午後の食事が終わるとクンタたち奴隷はすぐに船倉に押し戻された。船倉には部屋ごとに便器としてのバケツが置かれていたが、2人ずつ繋がれているため奴隷同士でぶつかり合い、始終喧嘩が絶えなかった。また暴風雨が続いたときには、ハッチはもちろん通風孔まで閉じられたため船倉は完全な密室となり、熱病や赤痢にかかるものもいた。

しばしば船長が船倉に下りてきて奴隷を見回り、病気になった者を見つけると船員を呼び、「この奴隷は船外に捨てた方がいい」と指示を与えた。するとそれらの病気にかかった黒人は海に捨てられ、サメの餌食となった。このため、船の後をサメが追ってきていた。

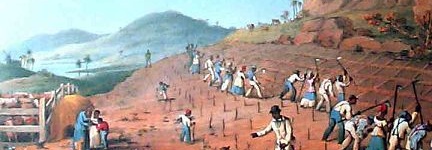

↑甲板に連れ出された黒人奴隷たち

第6章 奴隷市

ゴレ島を出帆して約2ヵ月後、奴隷船ブルックス号は西インド諸島のジャマイカ島、キングストンに到着した。島に接岸する前に奴隷船は検疫を受けた。検疫が終わると奴隷を高く売るために「商品」の手入れをした。 つまり、栄養価の高い食物や野菜・果物を与え、散髪をして髭を剃り、パーム油を体に塗り、体の細かな欠落を隠すために化粧を施したのである。これらの手入れは「白人のようになるための身支度」と呼ばれた。

その後、クンタを含む奴隷はせりにかけられた。奴隷市はポスターで宣伝され、大砲の合図とともに開始された。多くの白人プランターたちが船にやってきた。船員は奴隷を全て売り払うために、欠陥を持った者もまぜて奴隷を束にし、大勢の人に見えるように台の上に上がらせた。 プランターたちは、黒人の健康状態や体力を知るために、目・歯・皮膚を入念に調べ、様々な格好をさせ腕や脚を動かすように命じた。

奴隷の値段は船長とプランターとの間の交渉で、年齢・性別・健康状態・体力・外見によって決められた(35~40才の奴隷は老人扱いされた)。プランターたちは、それぞれ条件に満足すると現金で代金を払った。なぜなら、現金払いにすると10~15%の割引があったからである。 現金払いが無理な時は信用貨で払うことになったが、彼らはだいたい借金を抱えていた。クンタは数人の黒人奴隷とともに、大規模な砂糖プランテーションを経営しているパルパティーン大佐(Colonel Palpatine)に買い取られた。

買い取られた奴隷は「銀の焼きごて」で新しい主人のイニシャル(クンタの場合はC.P.)を背中に刻まれた。これはブランディングと呼ばれた。この手続きが済むと奴隷は一人ずつ「フラワー、ジャン、マリー」などの新しくて呼びやすい名前をつけられた。 クンタの新しい名前は「サンボ」Sambo となった。これはクンタが後になってから知ったことだが、「サンボ」という名は奴隷の名としてありふれたものであり、スペイン語で「ガニ股のサル」を意味する"zambo"と、英語のありふれた名前である"Sam"を組み合わせたものであった。

そして、前からいた別の奴隷に導かれて砂糖プランテーションまで連れて行かれた。

↑せりにかけられる奴隷